تقاسيمٌ على مقام النهوند

كانَ أحدَ أيّامِ الربيع الجميلة…

ليسَ فعلاً، و لا أَعْلَمُ الطقسَ الذي يدورُ حوله هذا النصّ، كما أنَّني أشعرُ بالحقدِ على كُلّ معلّم لغةٍ كانَ قد صفّق لي طويلاً أمامَ مقدّمةٍ كهذه.

لطالما أحبَبْتُ نهايةَ الأسبوع، تلكَ التي أمضيتُ سنواتٍ أقضيها في بيتِ جدّي.

أعلمُ كَمَّ الرتابةِ التي تنطوي عليها هذهِ العبارة، أذكّر نفسي أنّ عليها إيجادَ حياةٍ في القريب العاجل.

هناك،

كانتِ الصورُ نصفُ الممزّقة، المائلةُ للاصفرار. تعساءٌ هم، لم يتسنّ لهم العبثَ بالصور وإزالةَ آثار السعادة التي كانت تشوبُها بوضوح.

مكتبةُ الجدارِ التي لم أفهمها قطّ، أردتُ كثيراً إخبارها بفشلها، فـكتبُ جدّي قد شغلت كلّ خزانةٍ أخرى دونما اقترابٍ منها. لكنّ لغة المكتبات كانت أمراً آخرَ لا أتقنه. فاكتفيتُ بالاستماعِ إلى “الراديو” الذي يشغل أحدَ زواياها بصمت.

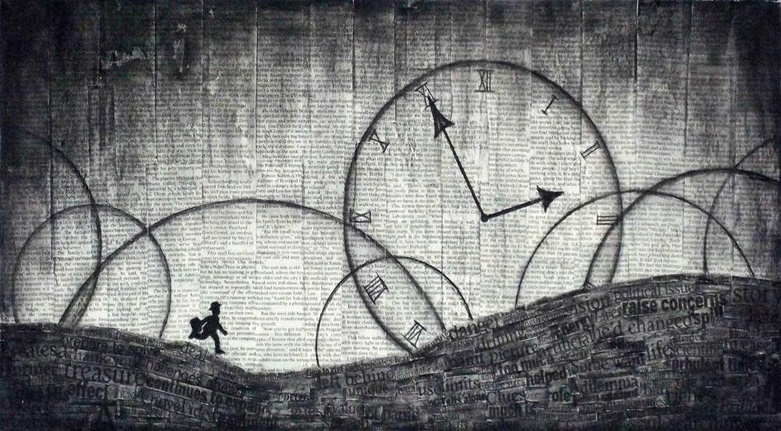

نسبيّةُ الوقت، ومعنى الانتظار. كنتُ قد اكتشفتها مبكّراً.

الطريقُ من بيتنا نحو بيتِ جدّي طويلٌ يكادَ لا ينتهي. وكلّ تلكَ الأشجارِ التي صادفناها كانت تشعرني بالغثيان.

تمنّيتُ طويلاً إحراقها. إتلافها بأيّ شكل. أخاف كلّ هذه الظلال. أفضّل وضوح الشمس.

معنى الانتظار.

اكتسبتُ هناكَ عادةَ القراءة السيّئة، -اسمحوا لي هنا بتقديم اعتذاريَ الخالص من عينيّ، أحبّكما- حيثُ أنّي لم أكد أتعلّم القراءة حتّى بدأ جدّي بإحضار المجلّات والقصص المصوّرة لي.

كلّ ما يُمكن أن يقرأ. كان يحتفظُ بها في غرفته –التي كان دخولها أشدّ تعقيداً من دخولِ لبنانَ اليوم- وما عليّ فعله هو انتظار عودتهِ من العمل للحصول عليها.

بعد سنواتٍ من المثابرةِ، استطعت الحصولَ على امتياز الدخولِ للغرفةِ وحدي، كانت تديرُ أمّي المفتاح في الباب،

أمّا أنا، كنتُ أدخلُ من كلّ مكان، أدخلُ من النوافذ. من الحديقة الصغيرة وأشجارِ المشمش.

من “مِنوَر” المطبخ، أسابقُ كلّ ذرّةِ في المنزل. حتّى الوصول لمكافأتي الأسبوعيّة.

نسبيّةُ الوقتِ.

لا أعلمُ الشيءَ الكثيرَ عن السفر.

لكنّ الخمسة عشر يوماً التي كان يفترضُ بها أن تفصلني عن رؤيته مرّة أخرى طالت.

لم تساعدني كلّ هذه المعرفة بعلومِ الفيزياءِ والفلكِ والرياضيّات في حسابِ ساعاتِ اليوم الذي كان يقصد.

ولم تستطع إقناعي كلّ الدموع التي صادفتها خلال بحثي.

الأرجحُ أنّ العلّة تكمن في ساعةِ يدي. أذكّر نفسي. سأصلِحها قريباً.

عليكَ أن توقفَ البحثَ عن ذاتِكَ في كلّ حرفٍ أكتُبه. باتَ الأمرُ مملّاً.

وعليّ التوقّفُ عن البحثِ عن وجهكَ في كلّ هذا الازدحام.

فلنذهب معاً ولنبحث عن حياةٍ إذن.

أنا أكرهُ كلّ أشرطة الأفلامِ القديمة.

أكره أشرطة “الكاسيت” –أخصّ بالذّكر ألبوماً ل”مايكل جاكسون”، بقيَ غلافه كابوسَ طفولتي لوقتِ طويل-

أكره تلكَ السلحفاة الغبيّة. أكرهُ الصوتَ التي تحدثهُ منتظرةً الطعام. فكّرت طويلاً بسيناريوهاتِ للتخلّص منها.

أكره الخمسةَ عشرةَ يوماً.

أكرهُ أول علبةِ صنعتها يدويّاً. لم أفهم سبب وجودها في غرفته عندما تفاجأت بها مرّةً أثناء اقتحاميَ الأسبوعيّ.

أكرهُ واقعَ أنّ هناكَ من يستمعُ لأحاديثِ النّاسِ اليوميّة على جميعِ وسائل الاتّصال الممكنة.

هوَ الآخر، عليهِ العثورُ على حياة.

اليوم. قادني الطريقُ مرّةً أخرى هناك.

وقفتُ طويلاً أحدّق في الفراغ الذي ترَكَتهُ الحديقة. وقد حلّ مكانها تنسيقٌ مبتذلٌ يمهّد للدخول.

لا جدران تفصلُ بين الغرف، أستطيع الشعورَ ببرودةِ المكانِ من هنا.

لن أستطيعَ الدّخولَ من النوافذِ اليوم.

ثمّةَ ما يدفعني للاعتقاد أنّ القاطن الجديد يتقنُ لغة المكتبات. أكرهُ من يمتلكُ موهبةً لا أتقنها.

عليّ التوقّف عن التحديق، أتذكّرُ أنّ المنطقة هناك تمتلكُ صفةَ أمنيّةً ما.

ولن يستطيعَ أيّ نصِ أن يبررّ وقوفي. هوَ الآخر لا يجيد اللغة.

لم أكد أخطو مبتعدة حتّى باغتني النسيان، مبتسماً كما لنا أن نكونَ في حضرةِ الأصدقاءِ والمعارف.

أسرعتُ بالعودة مبتعدةً عنه. وبدأتُ بالصراخ،

هنا غرفة الجلوس, هنا المكتبة، غرفته هناك. كلّ هذا الزجاجِ يؤلمني.

تجمّع المارّة من حولي طويلاً، سمعتُ همساتهم.

“مسكينة، الله يجيرنا”

“شبابنا دفعوا ضريبة الحرب”

“بس أعطيك إشارة مناخد الجزدان”

انتهى الأمرُ بخروجِ صاحب المكان إليّ، يسألني إن كنتُ بحاجةِ كأسِ من الماء أو الجلوس قليلاً. ربّما.

سألته “هل تركَ أحدٌ لي مجلّة هذا اليوم؟”

وتركتُه غارقاً في صمته، يتابع خطواتي نحو الموقفِ القادم.

Leave a Reply